갈수록 더 아름다워지는 노래

서정민갑(대중음악의견가)

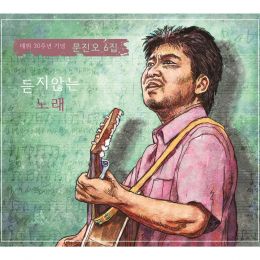

싱어송라이터 문진오의 6집이자 데뷔 30주년 기념음반을 들으며 생각한다. 문진오를 안다고 생각했던 것이 오해였다고, 아니 오만이었다고. 사실 그가 노래를 찾는 사람들에서 시작해 햇빛세상을 거쳐 노래를 찾는 사람들 활동과 솔로 활동을 병행하다 솔로 활동으로 돌아오는 동안 그의 노래를 제법 많이 들었다. 그의 새 음반을 놓치지 않았고, 그가 거리의 안과 밖에서 노래할 때 곁에서 감탄했던 날들도 많았다. 그러나 그것이 문진오의 전부가 아니었다. 그가 낼 수 있는 소리, 그가 들려줄 수 있는 이야기의 끝이 아니었다.

문진오의 6집에 담은 10곡의 노래를 들으면 그가 살아온 시간이 보인다. 개인의 부귀와 영화, 혹은 음악의 완성을 위해서만 노래하지 않았던 시간. 음악이 한 시대를 함께 살아가는 일하는 사람들 곁에 있기를 바랐던 뮤지션의 마음이 보인다. 박수갈채가 멈추고 조명이 꺼진 자리에서 홀로 기타를 챙겨 주섬주섬 돌아와야 했던 음악가가 보인다. 한 번도 자신을 빛내려 한 적 없고, 소리 내 힘들다 말하지 않았던 그가 자신의 자리를 지키는 동안 속이 다 뭉그러지도록 삼켰던 속울음이 보인다. 그래서 노래를 들으며 자꾸 마음이 울컥거렸다.

그가 써낸 노랫말 때문이다. “어느덧 지하철 빈자리에 눈이 가는 나이가 되”었다고, “아무도 듣지 않는 노래를 부르고” 있다고 노래하기 때문이다. “느즈막히 돌아온 아들이 / 옆방에서 소처럼 웃으며 게임을 하고 / 난 내 아버지처럼 / 이쑤시게로 이빨을 쑤신다 / 비 바람 분다 봄날 꽃잎은 눈처럼 흩날리고”라고 시를 써버렸기 때문이다. “꽃이 피는 건 힘 들어도 지는 건 잠깐이더군”이라고 문진오가 노래할 때 그의 목소리에 묻어있는 쓸쓸함과 안타까움 때문이다. 그조차도 티 내지 않고 담담하게 부를 뿐이기 때문이다.

그의 노래는 그의 삶처럼 요란을 떨지 않는다. 속 깊은 음악 동료 권오준은 그 겸손한 노래의 정수를 담백하고 서정적으로 드러낼 수 있도록 연출한다. 어쿠스틱 기타와 피아노, 현악기 그리고 아코디온 만으로 버무린 연주는 내내 절제해 소박한 아름다움이 빛난다. 문진오 역시 힘을 빼고 편안하게 노래한다. “언젠가 세상과 헤어질 날이 오겠지”라고 노래하는 그의 목소리에는 더할 것도 뺄 것도 없다. 슬픔을 슬프지 않게 노래하고, 절망과 체념마저 속삭이며 감출 때 노래는 인생처럼 완성된다. 그리고 ‘늦은 편지’에서 김가영의 목소리가 곡진하게 떨릴 때 문진오의 서정이 결국 만개했음을 안다. 탱고로 편곡한 권오준의 솜씨가 돋보임은 물론이다. ‘빈 집’에서 문진오의 목소리가 서릿발 같은 절창으로 밀려들 때도 마찬가지이다. 이 음반은 문진오의 30년 역사로서 특별해지는 것이 아니라 한 음악가의 역작으로 스스로 특별하다.

그리고 ‘그런 날 오겠지’에 배어있는 묵묵한 애수는 음반을 더욱 튼실하게 채운다. ‘마지막 포옹’에서는 세월호 참사의 슬픔이 숨죽여 울어 사무친다. 김가영의 보컬 덕분에 이번 음반은 더 따스하고 깊다. ‘손잡아주세요’에서는 거리에서 노래하기를 주저하지 않았던 마음이 진실하고, ‘아무런 죄책감도 없이’의 평화로운 절제에 이어지는 ‘저 빈집의 봄’에서는 전통적인 서정의 힘이 단정하고 우뚝하다. 에필로그 같은 노래 ‘평화의 바람, 평화의 노래’로 마무리하는 음반은 문진오의 노래가 여기서 끝이 아님을 예감하게 한다. 그러니 앞으로도 지금처럼 그의 노래를 들을 수 있었으면 좋겠다. 그의 노래를 좀 더 많은 이들이 품었으면 좋겠다. 한결 같을 뿐 아니라 갈수록 더 아름다워지는 노래. ....

....

....