코로나로 멈춰버린 많은 발걸음들.

밖을 향하던 손가락과 열린 입을 오므리고

내 얼굴을 들여다본다.

산과 구름과 우물은 그대로인데

다르게 보이는 것은 내 모습뿐.

언제나 존재했을 인간내면의 싸움은 윤동주의 부대낌으로 쓰여져 오늘의 우리에게 고스란히 배겨든다.

미워할 수도 사랑할 수도 없는..

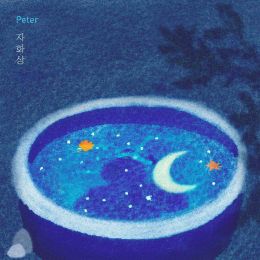

자기 고뇌와 성찰을 고즈넉하게 표현하고 있어 목가적인 느낌마저 드는 윤동주의 [자화상]을 피터가 노래하듯 읽어 내린다.

시를 노래하고 싶다던 그의 애정이 가장 잘 드러난 곡으로 서정적이면서도 강인한 힘이 시와 곡 모두에게서 느껴진다. 그러나 어느 한쪽으로의 치우침 없이 균형을 잡고 있어 어쩌면 윤동주가 곡을 붙인 게 아닐까 하는 생각마저 들게 한다.

시어이기에 가곡으로 불리워야 하나 그의 곡 [산산이 부서진 이름이여]와 같이 고전적 특징과는 다른 느낌으로 다가오기에 발라드 가곡이라는 그만의 장르로 부르는 것이 옳아 보인다.

궤변과 나만의 옳음이 난무하는 지금.

피터의 목소리를 타고 산모퉁이를 돌아 살며시 들려오는 윤동주의 속삭임에 귀 기울여 보자. ....

....

....